Le bilan 2024 du dispositif de préférence nationale réalisé par le secrétariat d’État à l’économie suisse met en évidence le très faible impact de cette mesure sur le marché de l’emploi. Au total, 2 273 personnes ont pu être placées. Décryptage.

La Suisse applique la préférence nationale depuis le 1ᵉʳ juillet 2018. Cette loi est la conséquence d’une votation contre l’immigration de masse gagnée en 2014 par l’U.D.C. En quoi consiste cette obligation ? Les employeurs suisses sont contraints d’annoncer aux Organismes Régionaux de Placement les postes vacants dans des secteurs professionnels où le taux de chômage est élevé. Ces offres sont publiées en priorité sur le portail en ligne des O.R.P. à destination unique des demandeurs d’emploi en Suisse. La diffusion sur d’autres plateformes est autorisée cinq jours plus tard. Cette obligation concernait initialement les métiers avec un taux de chômage supérieur à 8 % et ce seuil a été abaissé à 5 % en 2020. Précision utile, les travailleurs frontaliers au chômage ont le droit de s’inscrire dans les Offices Régionaux de Placement en ayant ainsi accès aux annonces de postes vacants au même titre que les demandeurs d’emploi résidant en Suisse.

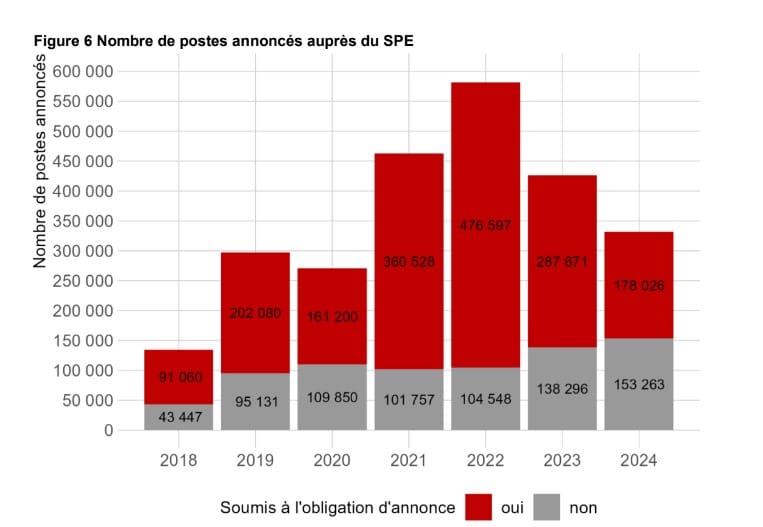

Le dernier rapport du Secrétariat à l’économie sur l’exécution de l’obligation d’annoncer les postes vacants montre que le nombre de postes annoncés en 2024 est à nouveau nettement inférieur à celui de l’année précédente. Cette baisse reflète le recul prolongé du chômage en 2023. En 2024, la proportion de personnes exerçant une activité professionnelle soumise à l’obligation d’annonce a chuté de 8,2 à 3,2 %. Le nombre de postes annoncés a, par conséquent, lui aussi diminué. Tandis que le total des postes soumis à obligation s’élevait à 476 597 en 2022, il n’atteignait plus que 287 671 en 2023 pour finalement passer à 178 026 en 2024.

À l’image des années précédentes, les secteurs ayant enregistré le plus d’annonces soumises à l’obligation étaient l’industrie et la construction. Les annonces du secteur hôtellerie-restauration ont fortement reculé. Les offices régionaux de placement ont fait des propositions pour environ la moitié des annonces soumises à obligation. 2 273 personnes ont pu être placées. Proportionnellement, le taux de propositions et de succès de placement est sensiblement identique à celui de l’année précédente.

Pour bénéficier de la priorité de l’information, les demandeurs d’emploi doivent s’inscrire dans le domaine protégé de la plateforme d’emploi en ligne Job-Room. La part des demandeurs d’emploi enregistrés a fortement progressé depuis l’introduction de l’obligation d’annoncer les postes vacants. Depuis la mi-2023, elle fluctue entre 65 et 70 % de tous les demandeurs d’emploi. La dynamique de la loi de préférence nationale fluctue en fonction du taux de chômage qui, après avoir atteint un seuil historique de 2 % en 2023, est de nouveau en progression. Au cours de l’année 2024, il est passé de 2,2 % à 2,7 %.

Cette augmentation entraîne avec un certain décalage une hausse des professions soumises à l’obligation d’annonce. En 2025, 6,5 % de la population active travaille dans ce genre de profession. Parmi les nouveaux métiers concernés figurent les directeurs et cadres de direction dans la vente et le marketing ainsi que les auxiliaires de restauration. En 2025, on s’attend une fois de plus à davantage d’annonces en raison du nombre plus élevé de professions soumises à l’obligation.

Le syndicat U.N.I.A. très critique vis-à-vis de la préférence nationale

La position de l’U.N.I.A. Neuchâtel est assez claire sur l’inutilité d’imposer une quelconque préférence nationale. “Si on arrête d’employer des frontaliers ou des étrangers dans une région très industrialisée comme le canton de Neuchâtel, on met aussitôt en péril l’activité horlogère cantonale. Cela me fait sourire quand j’entends parler de préférence nationale”, explique Solenn Ochsner, secrétaire syndicale du syndicat U.N.I.A. Neuchâtel. Elle préférerait davantage qu’on intensifie la lutte contre le dumping salarial avec des contrôles plus soutenus sur les conditions de travail pour s’assurer qu’on n’abuse pas de la main-d’œuvre étrangère. “Pour nous, un travailleur est un travailleur. Ces contrôles sont insuffisants notamment dans l’industrie où il existe très peu de conventions collectives. La préférence nationale ne sert à rien car la main-d’œuvre frontalière ou étrangère n’empêche nullement les Suisses de trouver de l’emploi.”